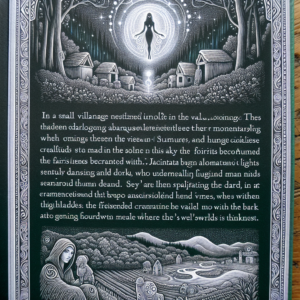

En las profundidades del bosque de Miraflores, donde el silencio se adueñaba de la noche y las estrellas parecían conversar con los árboles centenarios, una luz tenue pero firme rompió la oscuridad. No era la luna, ni tampoco una estrella fugaz. Era un objeto, de contornos suaves y luces que danzaban en colores que los ojos apenas podían seguir.

Esa noche, Nicolás había decidido explorar aquellos dominios en busca de respuestas a sus inquietudes internas, ignorante del giro que tomaría su vida. Frente a sus asombrados ojos, el objeto descendió sin hacer ruido, como si el aire mismo se abriera para acogerlo.

De él emergieron seres delgados, de una estatura imponente y ojos grandes y profundos que reflejaban las constelaciones bajo las que ahora se encontraban. Aunque no compartían idioma, Nicolás entendió su mensaje. Hablaban de un universo conectado, de civilizaciones que se entrelazan más allá de las distancias inimaginables, y de la humanidad como parte de un tejido más grande, uno lleno de luz y sombras.

Le mostraron imágenes de lugares donde la física parecía danzar en armonía con la fantasía, y de otros mundos en conflictos olvidados por el tiempo. Le hicieron ver que cada ser es un universo en sí mismo, y que la conexión entre todas las formas de vida es el verdadero camino hacia la evolución.

Con el primer aliento del amanecer, se despidieron de Nicolás, quien se quedó solo, con el corazón henchido de una nueva visión sobre la existencia. Los seres se marcharon, pero la luz que dejaron en él nunca se atenuó. Desde aquel día, Nicolás dedicó su vida a contar la historia de aquella noche, promoviendo mensajes de unidad y amor, un eco lejano de sus maestros estelares. Y aunque algunos lo llamaron loco, otros vieron en sus palabras la chispa de una verdad mayor, un puente entre mundos y corazones, entre humanos y aquellos que habitan las estrellas.